今天我們(men) 來對比下中國高中數學體(ti) 係和美國高中數學教學體(ti) 係。

1中國高中數學學什麽(me) ,如何與(yu) 大學知識銜接的?

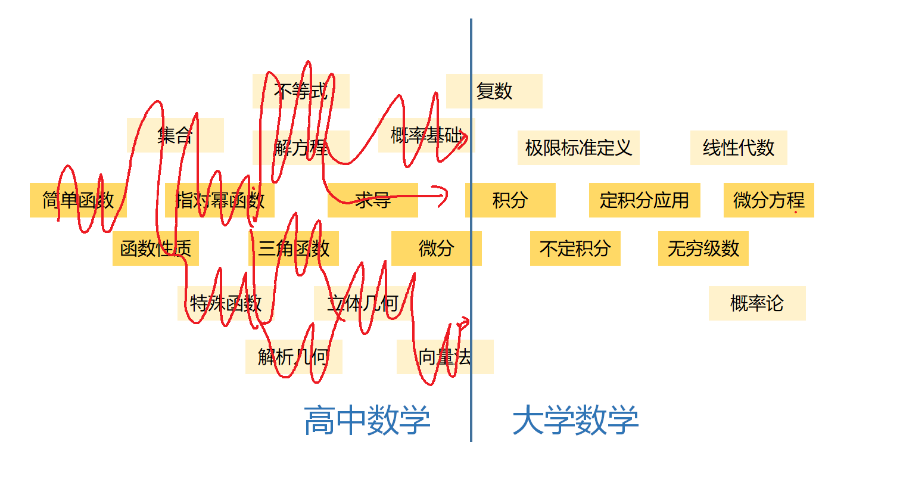

我們(men) 首先來說中國高中生每天玩命學、衝(chong) 刺高考,到底學了哪些方麵的技能?概括來說,是函數、幾何等幾大板塊,每個(ge) 板塊各一道大題和一些小題,板塊之間相對獨立。

(紅線表示中國高中數學學習(xi) 路徑、密度表示花費時間)

中國高中課本側(ce) 重於(yu) 高中知識往“深”和“複雜”變化,與(yu) 大學知識結合不多。結果是:很多中國的學生高中數學不錯,但到大學就聽不懂、跟不上了。不信你看看全國多少大學每到考高數時,中國學生處於(yu) 不理解,硬背公式的狀態,繼而有人去作弊,或者掛科一大片。

2、美國高中數學學什麽(me) ,如何與(yu) 大學知識銜接的?

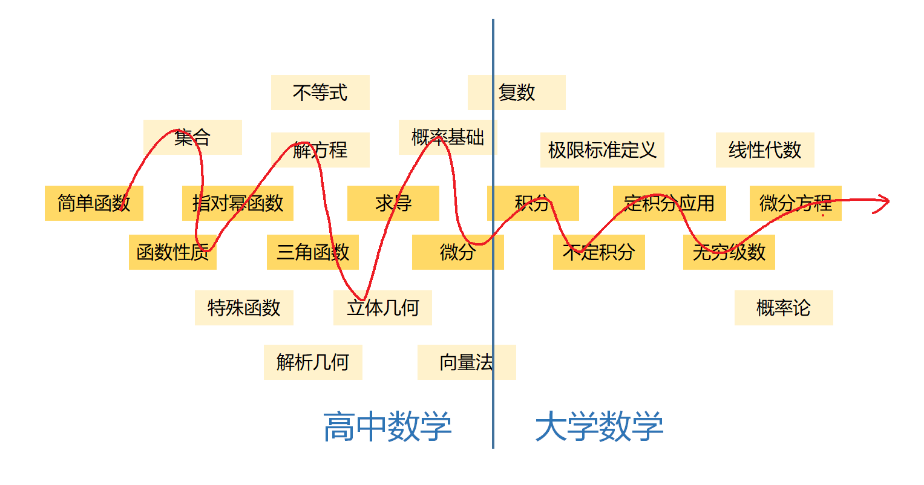

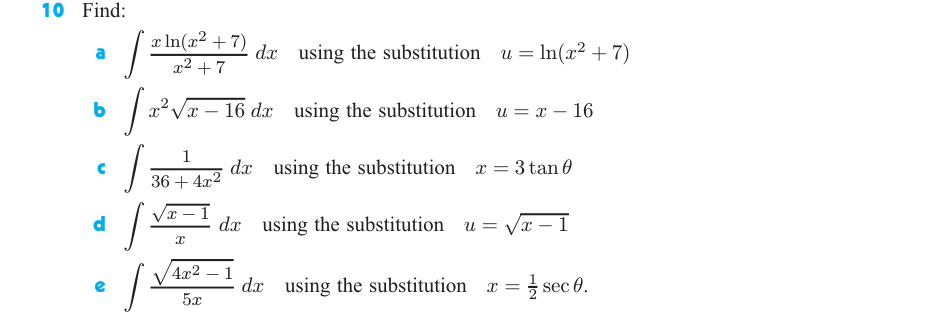

美國高中及國際學校高中數學主要路線是:高一學習(xi) Pre-calculus ,這部分內(nei) 容和中國的函數部分類似,快速進入和大學銜接的 Calculus 的學習(xi) 。

(紅線表示美國 AP 數學學習(xi) 路徑、密度表示花費時間)

雖然有些板塊的知識確實不如中國學生學得那麽(me) 深、刷那麽(me) 多題,但把有限的時間分配在更“遠”的知識上,大家對於(yu) 一些大學的數學知識,在高中已經有了直觀的了解。這對於(yu) 很多學生在大學的發展,是非常有利的。

3我們(men) 為(wei) 什麽(me) 覺得美國數學比較簡單?

①拿我們(men) 重點考的板塊和他們(men) 不重點考的板塊比較

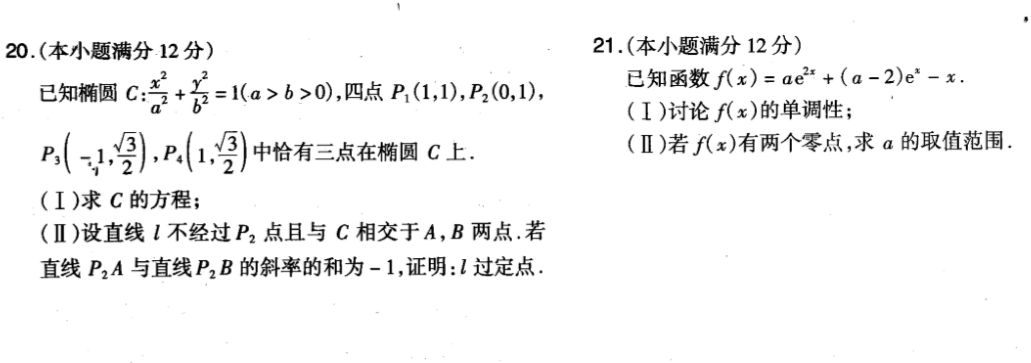

比如解析幾何和立體(ti) 幾何,中國高中的解析幾何會(hui) 研究比較複雜的橢圓、雙曲線、拋物線的問題,而在美國數學課內(nei) 的解析幾何中,對這些東(dong) 西隻作簡單介紹。有人就以此來斷定美國數學簡單,但這麽(me) 比較這是不公平的。畢竟,中國學生也不一定能做出 AP 微積分中的題呀。

(幾十年來,高考壓軸題總是解析幾何和導數的難題)

(美式教材對於(yu) 微積分部分的教學比中國教材超前很多)

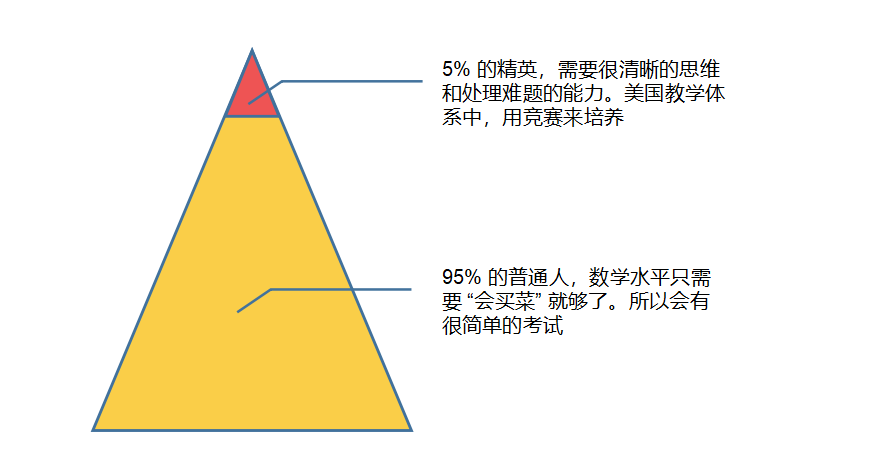

②美國是精英教育,對於(yu) 普通大眾(zhong) 的題本來就簡單

說實話,無論以哪個(ge) 角度來說,SAT I/ ACT 試卷數學部分比高考數學都是要簡單的。根本原因是,SAT I 的目標考生就是美國普通水平的考生,在美國這樣一個(ge) 崇尚精英教育的國家,會(hui) 把給大眾(zhong) 的題出得特別簡單,給精英的題出得特別難。

但美國高校錄取可不止看 SAT / ACT 啊,還有SAT II, AP 和往深學的 AMC / AIME 才會(hui) 讓你的孩子脫穎而出。

而中國有一個(ge) 統一的高考,最頂尖的學生和最普通的學生都參加這個(ge) 考試,所以在中學教育層麵上,中國沒有 SAT I 數學這樣的簡單考試。

(美國式精英教育,在中學已經開始分級)

如果還以為(wei) 美國數學教的太簡單、還在以為(wei) 美國數學不如中國數學,那你就錯了。你以為(wei) 美國就沒有數學尖子生嗎?

我的一位朋友王之鑫,現在耶魯讀應用物理的博士,引用他的原話:

平時我們(men) 覺得誰反應快、智商高的時候看到的通常隻是假象,更有可能的原因是別人早期基礎好——當我們(men) 還在刷《五年高考三年模擬》的時候,有童鞋就已經學完了一遍微積分;當我們(men) 當年還在學用計算器的時候,有些小朋友就已經開始學編程。這種早期基礎的差異會(hui) 在長期的積累中逐步放大,最終形成人與(yu) 人之間巨大的能力差距。中國學生在基礎教育階段的超前學習(xi) 意識是很弱的,如果中學階段能掌握微積分、C語言,在清華就算是基礎很“頂尖”的大神了。可在美國名校,基礎碾壓可能是另一個(ge) 級別的。

他在實驗室裏聽到的閑聊都是這樣的:

“我家在賓夕法尼亞(ya) 州西北部,那是一個(ge) 教育很落後的地方,我第一遍正式學微積分都是高二了。”(相當於(yu) 中國高一)“外人總覺得我們(men) 高中出了八個(ge) 諾貝爾獎,一定很牛的樣子。其實它就是一個(ge) 公立高中,很大但質量並不好,比私立學校差很多。”“我五歲的時候我爸就給我講核反應堆的運行原理……他一直說我動手能力差,現在的實驗條件比他讀博士那會(hui) 兒(er) 好太多了。”(這位小哥的動手能力已經非常爆表了)

以上隻是閑聊,更多的碾壓體(ti) 現在學習(xi) 和工作中。

毫不誇張的說,很多中國留學生,尤其學習(xi) 理工科的,都因為(wei) 沒有這種超前學習(xi) 意識,基礎不夠好,影響了學習(xi) 進度。置身於(yu) 基礎優(you) 秀的美國大學生中,很多學生很容易產(chan) 生自卑。語言水平又相當於(yu) 當地的初中生,想要主動交流效率就更低。

可以說,由於(yu) 沒有超前學習(xi) 意識,造成的基礎薄弱,會(hui) 產(chan) 生一係列負麵效應。

普通的美國學生不會(hui) 因為(wei) 數學太難失去信心,高智商的精英美國學生又早早開始打好數學的基礎,各類學生因材施教,最終培養(yang) 出大批人才也就不足為(wei) 奇了。

4美國目前不重視理科基礎教育?

幾篇高讚答案中有提到,目前美國基礎理科教育很差,中小學在培養(yang) 垃圾等言論。我反對這個(ge) 觀點,我認為(wei) 現在美國甚至要比 1957 年更重視理科基礎教育。

這就必須要談談 STEM 教育的出現。

1957 年 10 月 4 日,正值美蘇冷戰。在拜科努爾航天中心,蘇聯科學家和工程師將一顆名為(wei) 「史普尼克一號 (Sputnik 1) 」的人造衛星,送入地球上空的近地軌道。舉(ju) 國沸騰!

史普尼克一號是人類曆史上第一顆人造地球衛星。蘇聯的創舉(ju) 刺痛美國——自詡世界最強的美國,居然在航天科技上被蘇聯人碾壓。怎能忍?於(yu) 是,美國總統艾森豪威爾下令,加速發展航天事業(ye) ,盡早反超蘇聯。

想發展航空事業(ye) ,美國自然需要大量科學(Science) 、科技 (Technology) 、工程 (Engineering) 、數學 (Mathematics)人才。伴隨著政府的慷慨撥款和大力宣傳(chuan) ,越來越多美國年輕人在國家使命的感召下,走入這四大領域的學習(xi) 、研究、工作。

而這,正是前幾年很火的一個(ge) 概念「STEM 教育」的起源—— STEM 是 Science, Technology, Engineering, Mathematics 這四個(ge) 單詞首字母的合成詞。雖然在 1957 年前,美國人也熱衷學習(xi) 這四大領域,但熱度從(cong) 來沒有如此高漲;1957 年美國的理工科學習(xi) 氛圍,有點類似我們(men) 國家二十年前的一個(ge) 熱潮——學好數理化,走遍天下都不怕。

潮起潮落,時間來到 2000 年,在 STEM 相關(guan) 產(chan) 業(ye) 上,美國再次遭遇失去世界霸主的危險。美國許多學者的報告顯示,國家正麵臨(lin) 嚴(yan) 重的 STEM 教育缺失。五年後,又一份報告表明,美國在 STEM 教育的發展上,已落後許多國家。

說句題外話,這份報告的作者,也是有記載的 「STEM 教育」這個(ge) 詞組的發明人。這個(ge) 詞組的確朗朗上口,好念又好記。也對,既然是個(ge) 運動,是個(ge) 倡議,那就得有個(ge) 響亮好記的名字,如果起個(ge) 名字,叫 KDHG 教育之類的,不僅(jin) 聽著就一點也不教育,運動也很難流行開來。

這份報告得到政府的很大重視。感受到危機的政治家們(men) ,迅速成立專(zhuan) 項小組 (Caucus) ,開始起草提案,推動 STEM 教育的發展。美國政府兩(liang) 次下決(jue) 心推動 STEM 教育,都是源於(yu) 危機感。看來,危機感的確是自我改變的強大動力。

在 STEM 教育成為(wei) 熱搜後沒多久,美國學術界又開始討論一種新的教育形式。2011 年,時任羅德島設計學院 (Rhode Island School of Design) 校長的前田·約翰教授 (John Maeda) 發起一場名為(wei) STEM to STEAM 的運動,以推動 STEAM 教育的發展。相比 STEM ,STEAM 教育加入 Arts ,也就是藝術和設計這兩(liang) 大元素。

這場運動號召人們(men) 既學習(xi) 工程和科學,又努力培養(yang) 自己的審美能力和以人為(wei) 本的思維能力——審美和以人為(wei) 本這兩(liang) 大能力,在大眾(zhong) 眼中,一直是藝術家和設計師的專(zhuan) 利。但約翰教授認為(wei) 不應該這樣。他相信,在未來的世界裏,人們(men) 將遭遇許多複雜的問題,而要想找到解決(jue) 方案,需要人們(men) 具備跨學科思考的能力和全麵的技能庫,這其中就包括藝術和設計教育善於(yu) 培養(yang) 的想象力、創造力、同理心等。

總的來說,STEM 教育體(ti) 係的目標,是為(wei) 社會(hui) 培養(yang) 出越來越多像達芬奇一樣,能寫(xie) 、能畫、能設計、能科研、能創造的多麵手。可能有些讀者對達芬奇的認知,僅(jin) 限於(yu) 他的畫家身份。但實際上,達芬奇創作過的畫並不多,大概隻有 15 幅左右。對於(yu) 這 15 幅,非藝術圈的人能馬上叫出名字的,通常就隻有《最後的晚餐》和《蒙娜麗(li) 莎》。頂多再加幅《安吉裏之戰》。達芬奇的自我定位,以及後世對他的定位,都是一個(ge) 通才。由於(yu) 達芬奇和其他類似的通才在文藝複興(xing) 時期大批出現,後世就把通才也稱為(wei) 文藝複興(xing) 人 (Renaissance Man) 。

目前 STEM 教育的風已經刮遍全球,中國的基礎教育階段也開始普及了。

評論已經被關(guan) 閉。