今年4月,一位畢業(ye) 於(yu) 日本私立大學同誌社大學生命醫學博士,90後中醫田政被歐洲自然科學院授予了院士引起大家的關(guan) 注。

有報道將其稱為(wei) 世界唯一一位“90後”院士,也是唯一一位35歲以下的院士。

隨即,國內(nei) 學者獲得歐洲自然科學院,躋身一流學術行列的通訊稿“井噴式”出現。

這就不得不引起公眾(zhong) 懷疑,到底是中國學術界已經邁向更高的階段,還是其中有什麽(me) 貓膩?

40萬(wan) 買(mai) 一個(ge) “院士”

有媒體(ti) 報道,2024年的前4個(ge) 月,歐洲自然科學院已經向中國30多位教授授予歐洲自然科學院院士。

歐洲自然科學院的“領導們(men) ”馬不停蹄地頒發一個(ge) 又一個(ge) ,而獲得“榮譽”的學者們(men) 也發出一篇又一篇通稿。

據學者們(men) 的通稿介紹,這個(ge) 歐洲自然科學院(Europaische Akademie der Naturwissenschaften)是一個(ge) 總部位於(yu) 德國漢諾威,由歐洲多國科學家組織成立,是國際上“跨地域和學術領域認可度最高、影響最大的科學組織之一。

歐洲自然科學院院士官網稱有1700多名在自然科學領域取得優(you) 異成績的科學家和學者,其中不乏諾貝爾獎、愛因斯坦獎、哥白尼獎獲得者。

百度百科搜索歐洲自然科學院,裏麵提到了“嚴(yan) 格”的院士遞補製度:當選院士需經院士推薦、形式審查、答辯審核、投票選舉(ju) 、主席團審議、公證員公證、勳章授予、外交部發函等。

據統計,自2021年至今,它已在國內(nei) 發展了66位院士,這還是一份不完全名單,估計中國學者獲得此“榮譽”的人遠不止這個(ge) 數。

看上去有鼻子有眼,似乎是一個(ge) 非常權威的機構。但是這樣一個(ge) “權威機構”在外網卻找不到任何消息。

通過外網搜索“歐洲自然科學院”,結果卻僅(jin) 有官方的主頁,並沒有任何一家主流媒體(ti) 對其有相關(guan) 報道。

事情變得更加撲朔迷離,關(guan) 於(yu) 歐洲自然科學院院士質疑的聲音也越來越多。

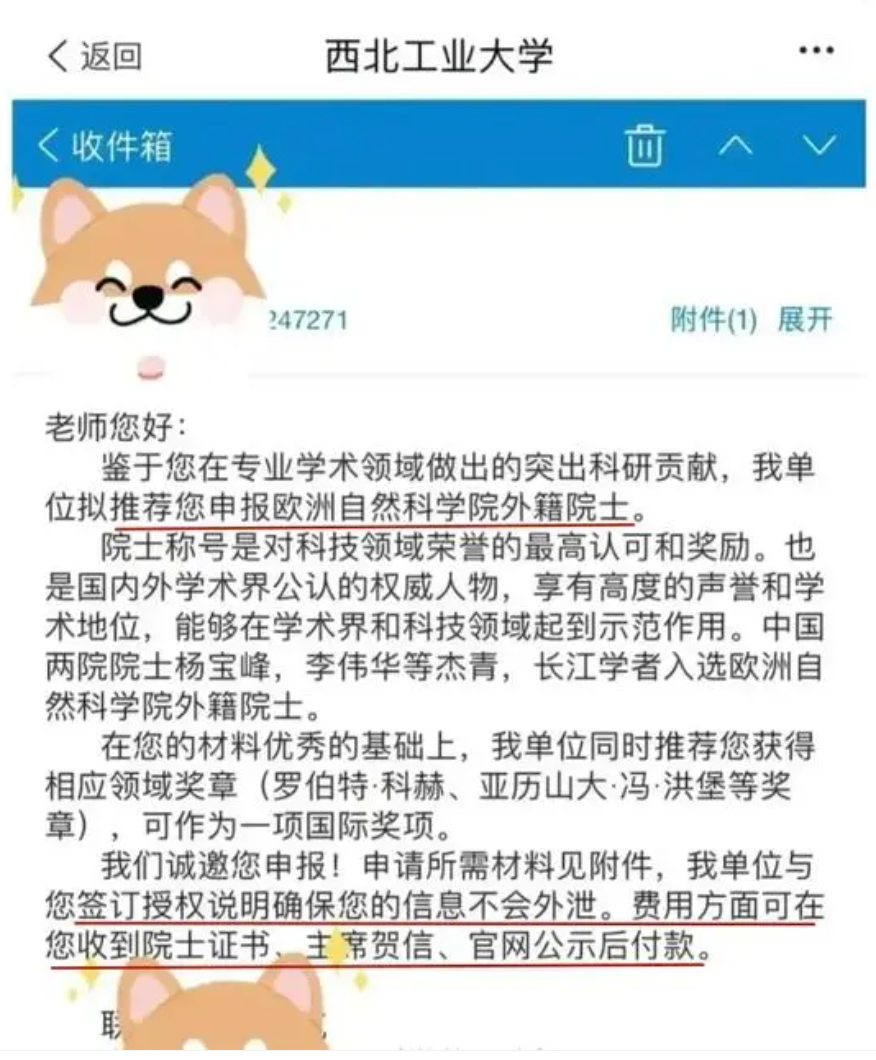

有高校老師在采訪中提到,他的同事收到了某機構的邀請,可以推薦他去參選歐洲自然科學院院士。

邀請函還提到可以同時辦理英國皇家化學學會(hui) 院士、國際宇航科學院院士、格魯吉亞(ya) 科學院院士。

另一位教師還提到,歐洲自然科學院院士(外籍)增選成功,一般需要付40-100萬(wan) 元人民幣服務費,至於(yu) 申請院士(外籍)需要哪些科研成果並不清楚。

很快就有媒體(ti) 扒出了更多信息,這個(ge) 所謂的歐洲自然科學院是6個(ge) 俄羅斯人在德國注冊(ce) 的民辦公司。

他們(men) 以選舉(ju) 院士的名義(yi) 行騙,聲稱支付40萬(wan) 人民幣就可以買(mai) 來“院士”頭銜。

但歐洲自然科學院中國代表處負責人回應了輿論並作出了澄清,表示歐洲自然科學院對於(yu) 申請者從(cong) 來沒有收取過任何費用。

到底歐洲自然科學院的含金量如何?目前還沒有最新的論斷。至於(yu) “李逵”還是“李鬼”,相信隨著時間推移可以看到更多真相。

無論結果怎樣,“水院士”一事都已經戳破了中國學術界的陰暗麵。

學術界的“圍城”

錢鍾書(shu) 小說《圍城》中,主角方鴻漸出國遊學多年,買(mai) 了張“克萊登大學”文憑,並在歸國後赴大學任教。

克萊登大學因此也成為(wei) “野雞大學”的代名詞。

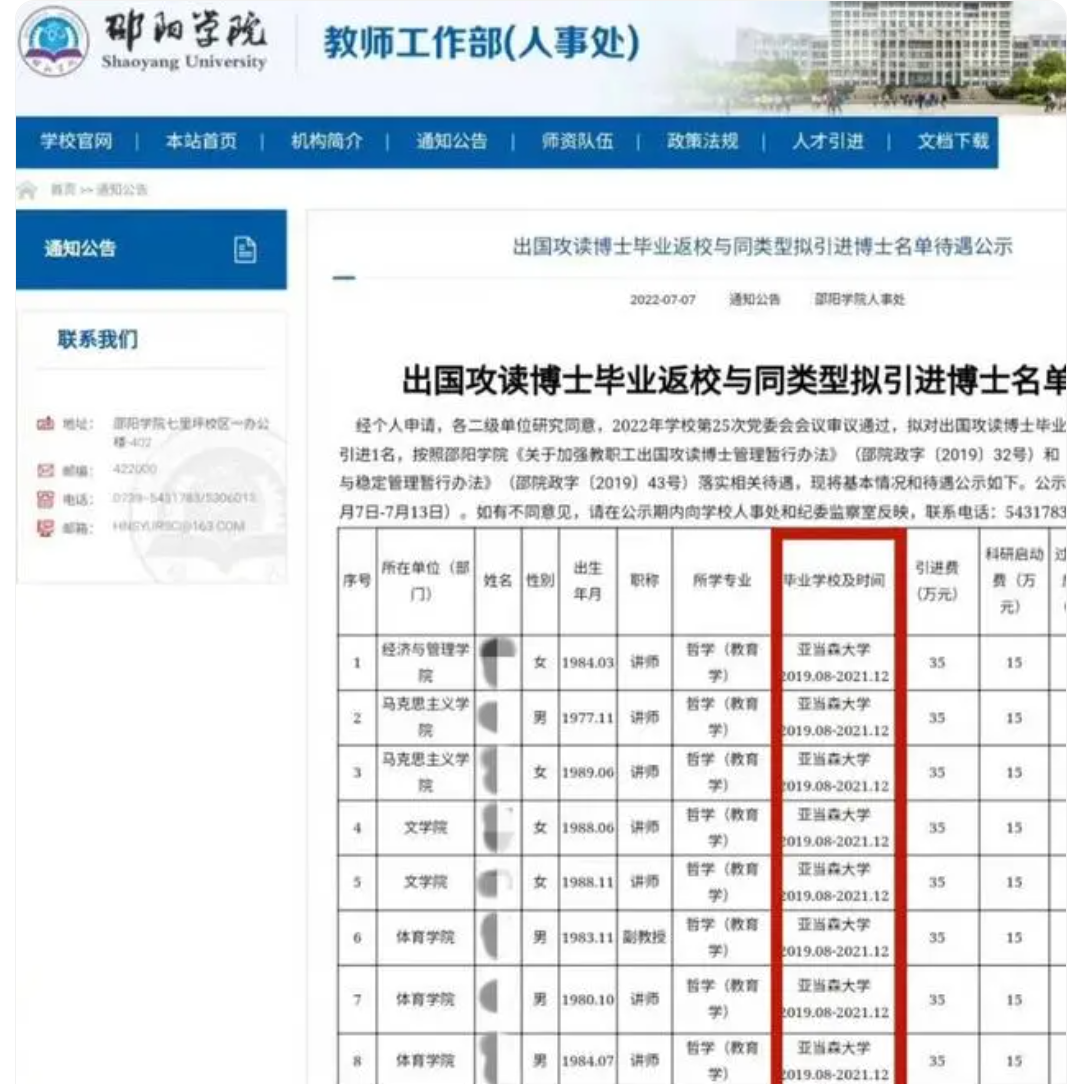

前兩(liang) 年,邵陽學院就一次性耗資1800萬(wan) 元引進了23名畢業(ye) 於(yu) 菲律賓亞(ya) 當森大學的博士。

人們(men) 先前知道有一年製碩士,現在連博士都可以“短平快”。

亞(ya) 當森大學博士之所以被稱為(wei) “水博”,是因為(wei) 他們(men) 上的是電腦網課,博士論文是以中文形式發表在國內(nei) 普通刊物,遠遠達不到公認的博士標準。

學術界發大水已經引起大家的關(guan) 注,隻是沒有想到,前有“水碩”“水博”,如今已經“水”到了院士級別。

多年前的語文課,再次正中我們(men) 眉心。

在經濟學上,有需求就有市場,但問題在於(yu) ,為(wei) 什麽(me) 教授們(men) 會(hui) 有買(mai) “院士”的需求?

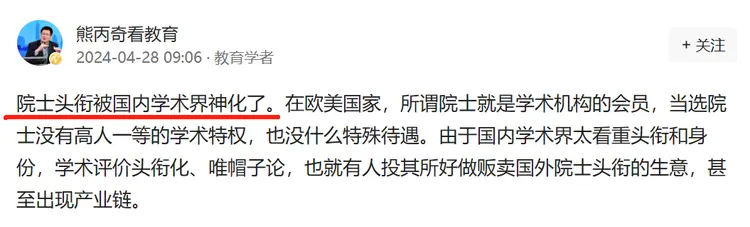

知名教育學者熊丙奇銳評,他認為(wei) 院士頭像被神化,歐美國家的院士隻是學術機構的會(hui) 員,沒有什麽(me) 特權。

國內(nei) 過於(yu) 看重頭銜,把所有利益都和帽子掛鉤,所以才出現了買(mai) 國外院士的頭銜的生意。

在學術界“院士”是最高頭銜與(yu) 榮譽,學術人追求的終極目標。

這不僅(jin) 是身份的象征,也是一種無形資產(chan) 。學者們(men) 的帽子越多,頭銜越響亮,未來無論是拉項目還是申基金都會(hui) 比別人快很多步。

近年來,不少海外院士層出不窮,比如俄羅斯自然科學院外籍院士、亞(ya) 美尼亞(ya) 自然科學院外籍院士、澳大利亞(ya) 國家工程院外籍院士、俄羅斯工程院外籍院士等。

有的是貨真價(jia) 實的院士,而有的就是像“歐洲自然科學院院士”一樣可以一手交錢一手交貨的。

但是對於(yu) 其含金量可能並沒有什麽(me) 人在意,隻要是個(ge) “院士”有證書(shu) 就可以了。

有的學校明知道他們(men) 水的不行,卻也假裝不知地維護。

因為(wei) 院士不僅(jin) 是學術人的追求,也是學校的追求。學校的院士數量直接決(jue) 定了未來可以獲得的資源傾(qing) 斜,生源的優(you) 勢。

一些普通院校、尤其是地方高校嚴(yan) 重缺乏資源和平台。比如同為(wei) 雙一流的延邊大學今年的預算僅(jin) 為(wei) 清華的大學的1/36。

雙一流院校姑且如此,二本院校、雙非院校就更不用說了。

在廣東(dong) ,中山大學、華南理工大學兩(liang) 所985的教育經費幾乎比全省雙非院校加起來還要多。

這些學校想要發展,僅(jin) 憑自己根本無法吸收真正的院士來,隻能出此下策,引進“水院士”“水博士”。

無論是學校還是學者,都是困於(yu) 圍城罷了。

學術圈的惡性循環

最近還有一則這樣的新聞。

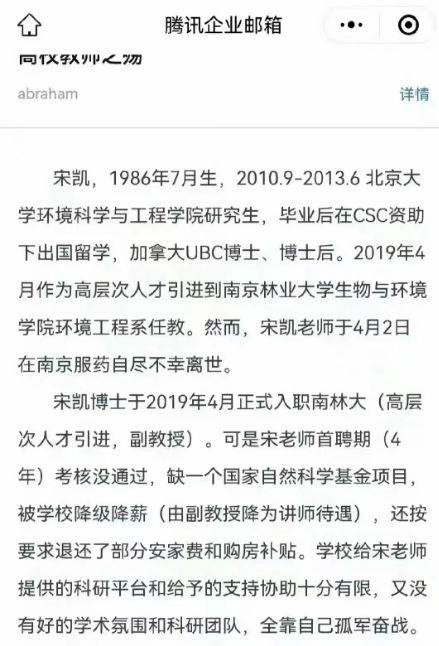

宋凱博士2019年作為(wei) 高層次人才引進到南京林業(ye) 大學,職稱是副教授,由於(yu) 前4年的首聘期考核沒有過,缺一個(ge) 國家自然科學基金項目。

於(yu) 是學校對其降級降薪,由副教授降為(wei) 講師待遇,而且還要求退還部分安家費和購房補貼。

不堪重負、屢受打擊的宋凱博士服藥自盡,不幸離世,享年38歲。

青椒,青年教師的代名詞,是學術教師圈的最底層。

對於(yu) 211以上高校和一些省屬重點雙非,應屆博士生拿到編製基本不可能,都是非升即走的招聘模式。

他們(men) 初入高校,沒有資源,沒有人脈,首聘期一過沒有達到標準的隻能“非升即走”。

而且大部分基金的申請都有年齡限製,青年基金年齡要求是男35歲、女38歲,優(you) 青是38歲,傑青是45歲。隻要過了年齡,那你連最基本的申請資格都沒有。

學校抱著沒有利用價(jia) 值就丟(diu) 掉的心態,青椒們(men) 在入職前三年就隻能往死裏卷。

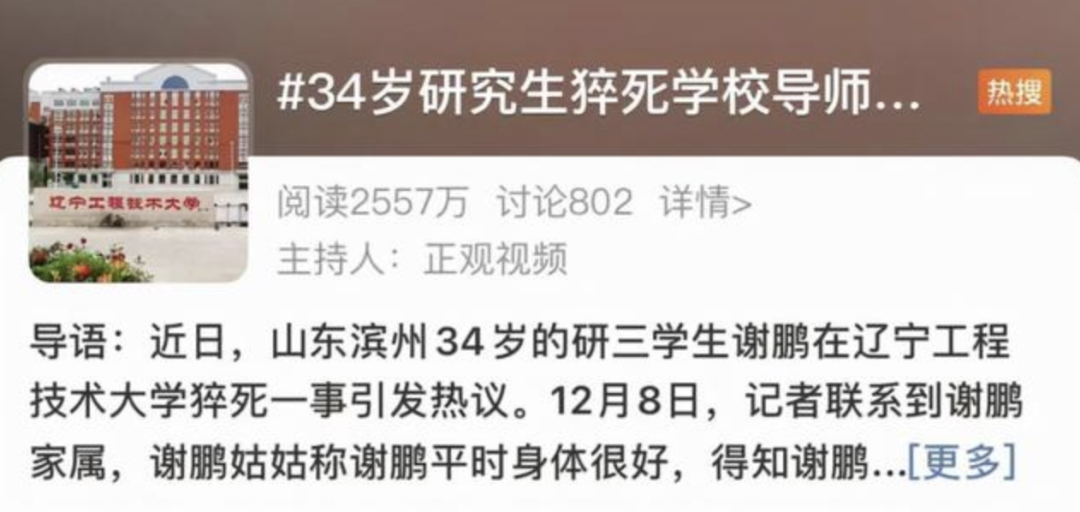

近年來,學術圈猝死的年齡越來越低,35歲前後是一道坎。

青年教師背負考核壓力,自然而然地會(hui) 將這份壓力轉嫁到博士、碩士身上。

學生麵臨(lin) 就業(ye) 、科研成果,麵對導師分配的過多任務不敢不完成,長時間精神緊張、壓力山大。

學術圈猶如一潭死水,取得人類最高學位的精英淪為(wei) 了“學術農(nong) 民工”。

曾經的學術理想讓步於(yu) 考核體(ti) 製,巨大的壓力下消磨了學術熱情,連帶著身體(ti) 健康也每況愈下。

最後卻被反問,為(wei) 什麽(me) 中國出不了諾貝爾獎、出不了“傑出人才”、出不了“大師”?

問題出在哪,其實大家都心知肚明。

“青椒之死”“博士之死”不過是房間裏的大象。因為(wei) 弱勢,所以不曾被看見。

是時候關(guan) 注學術圈的亞(ya) 健康狀態了。

評論已經被關(guan) 閉。