《紐約時報》近期報道了一篇關(guan) 於(yu) 美國高等教育現狀的文章,賓夕法尼亞(ya) 大學的兩(liang) 位教授從(cong) 高等教育的本質以及社會(hui) 浮躁的現狀解釋了通識教育的重要性。在這裏編譯分享給大家,希望對於(yu) 如何看待“教育”給到大家不一樣的視角。

近年來,美國高等教育麵臨(lin) 著來自各方勢力的批評與(yu) 指責。

右翼人士批判大學是左翼覺醒青年的堡壘,同時進步派則批評右翼在一味延續父權製與(yu) 白人特權。在這樣激烈的文化衝(chong) 突中學生家長也開始擔心,是否還值得為(wei) 學生支付高昂的高等教育學費。

以上種種也就不難理解,為(wei) 什麽(me) “美國人越來越不信任大學教育”。

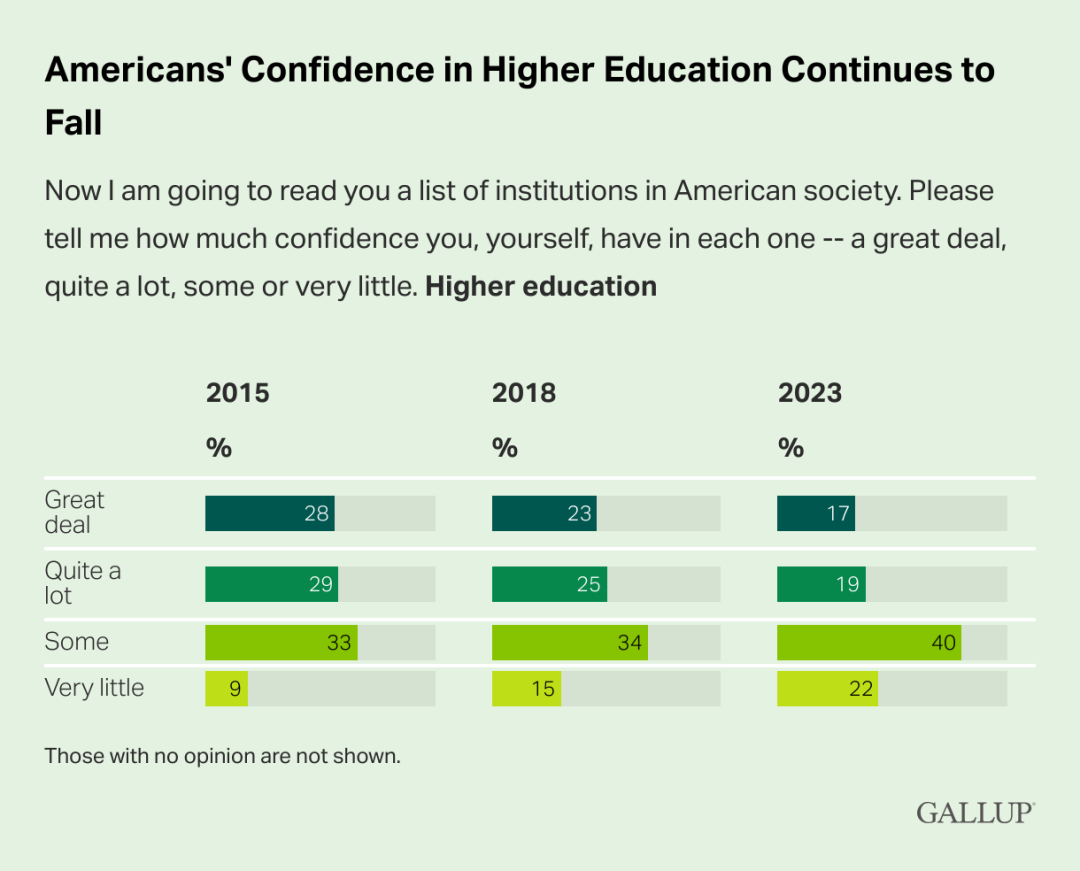

根據Gallup去年發布的一項調查報告顯示,隻有36%的美國人對高等教育有信心,相比8年前的57%下降了將近一半。而且,這還是全美各地高校在卷入巴以衝(chong) 突的抗議浪潮之前的數據。

但美國高等教育麵臨(lin) 的問題,不僅(jin) 僅(jin) 是抗議活動與(yu) 文化鬥爭(zheng) 對多樣性、課程內(nei) 容和言論發布者的攻擊。問題在於(yu) ,我們(men) 對於(yu) 高等教育的理解出現了偏差。為(wei) 了重振美國高等教育,大學必須重新將焦點放到曾經讓它們(men) 一度輝煌但如今卻逐漸式微的通識教育上。

重振通識教育的理念

通識教育是一種廣泛的基礎教育,旨在培養(yang) 出能夠在日益紛繁複雜和分裂的世界中,有責任擔當,受過良好教育的公民。

然而,如今許多高校的學生隻是應試性地完成通識教育的學習(xi) ,卻從(cong) 未結合當下時事進行過與(yu) 公民政治生活相關(guan) 的話題討論。

在過去的一個(ge) 世紀裏,美國之所以能全世界學子夢寐以求的求學之地,不在於(yu) 其先進的專(zhuan) 業(ye) 技能培訓,而在於(yu) 其培養(yang) 學生批判性思維以及通過自我創造促進個(ge) 人成長的能力。

因此,要振興(xing) 高等教育,我們(men) 需要重振這些根基。

通識教育是走向繁榮昌盛的核心

在歐洲和許多其他國家的高校中,本科生從(cong) 入學第一天開始就進入專(zhuan) 業(ye) 學習(xi) ,重點培養(yang) 特定領域的技能和知識。大學生被培養(yang) 成醫生、律師、國際關(guan) 係、英國文學或計算機科學方麵的專(zhuan) 家。

但是在美國,歐洲式的醫學、法律、商業(ye) 或公共政策職業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 化學習(xi) 是本科教育之後才開展的。傳(chuan) 統意義(yi) 上講,美國大學一直致力於(yu) 傳(chuan) 授通識教育,強調邏輯思維和解決(jue) 問題的能力。這些能力是美國公司和國家繁榮昌盛的關(guan) 鍵要素。

從(cong) 曆史上看,在美國進行本科學習(xi) 的學生頭兩(liang) 年裏的大部分時間都是在學習(xi) 專(zhuan) 業(ye) 以外的課程,旨在通過閱讀經典著作,形成自己正確、獨立的判斷能力。

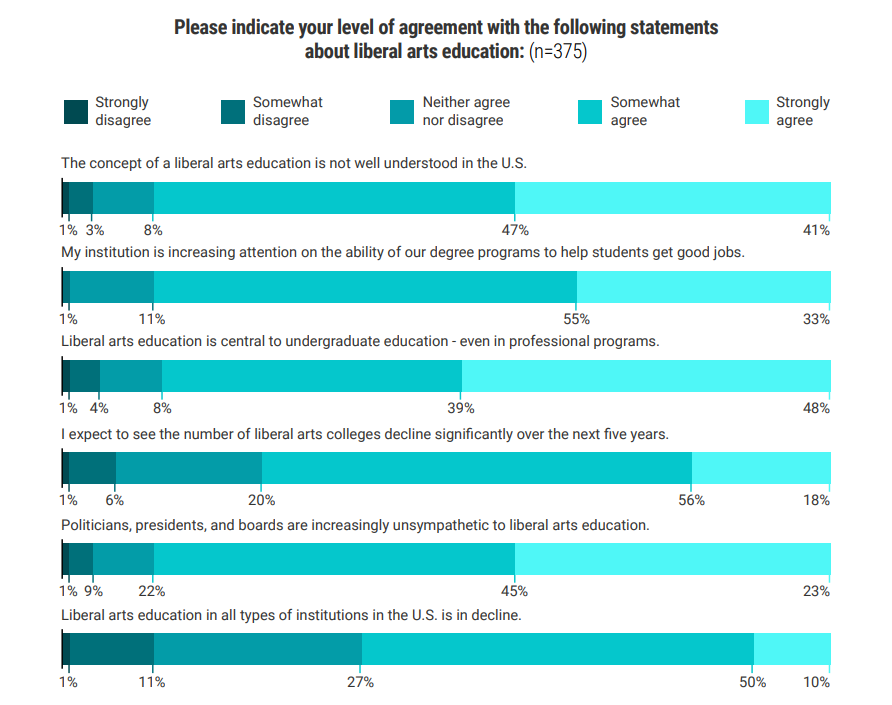

但是在最近的半個(ge) 世紀裏,美國大學已經逐漸偏離了這一理念,對於(yu) 自己培養(yang) 學生成為(wei) 新一代公民的能力越來越沒有信心。去年Inside Higher Ed對美國高校首席學術官進行的一項調查顯示,近三分之二的人認為(wei) 通識教育正在衰落,超過一半的人認為(wei) 政客、大學校長和大學董事會(hui) 對通識教育越來越冷淡。

如今,各專(zhuan) 業(ye) 幾乎不再強調通識課程,探討和辯論有關(guan) 平等、正義(yi) 、愛國主義(yi) 、個(ge) 人義(yi) 務、公民責任和人生意義(yi) 等重要的問題。過去隻需要8-10門的專(zhuan) 業(ye) 課程現在逐漸增加到了14門乃至更多,而且學生們(men) 越來越多地選修雙專(zhuan) 業(ye) ,這些都大大擠占了通識教育的空間。

不少學生渴望在畢業(ye) 後能夠謀得一份谘詢、金融、科技等領域的高薪工作,他們(men) 很容易忽視身邊的藝術、人文、社會(hui) 和自然科學方向的課程,但這些課程正是通識教育的核心。

閱讀是逃避社會(hui) 浮躁的良藥

貶低大學前兩(liang) 年通識教育的價(jia) 值,對學生和國家都是一種損失。大學前兩(liang) 年的學習(xi) 非常重要,它可以將年輕人培養(yang) 成為(wei) 合格的公民。

為(wei) 此,學習(xi) 和閱讀名著長期以來一直是培養(yang) 公民意識的首選方式。與(yu) 左派和右派的批評者相反,這種方式並不是要將特定的文本奉若圭臬,也不是盲目的繼承傳(chuan) 統。

柏拉圖、亞(ya) 裏士多德、霍布斯、洛克、康德、愛默生、梭羅、惠特曼以及沃斯通克拉夫特、奧斯汀、伍爾夫、鮑德溫、赫斯頓和奧威爾的著作值得所有專(zhuan) 業(ye) 的學生選讀。這些作家探討了人類生活的基本問題——自決(jue) 、友誼、美德、平等、民主、宗教寬容和種族等觀念,這些話題對我們(men) 每個(ge) 人都有深刻影響。

在學生們(men) 探討這些重大問題時,名著的作者們(men) 提供了一個(ge) 路線圖,他們(men) 互相挑戰和批判彼此的理論,以及過去的傳(chuan) 統智慧。柏拉圖對話錄中的蘇格拉底就是一個(ge) 典範——追問信仰,然後不失尊重地對其進行批判性分析和挑戰。

開展小型研討會(hui) 是學習(xi) 這些書(shu) 籍知識的最佳方式,這樣可以塑造和培養(yang) 學生的民主行為(wei) 。這種討論對於(yu) 當今嘩眾(zhong) 取寵、浮躁的社交媒體(ti) 而言,是一味良藥。

教師扮演的角色,與(yu) 其說是研究某些領域的專(zhuan) 家,不如說是學生們(men) 求知欲的榜樣。他們(men) 引導大家提出探究性問題,進行批判性分析,尋求更深層次的理解。在理想化的蘇格拉底式討論中,這些討論需要老師長時間傾(qing) 聽和簡短的發言總結,最重要的是,他們(men) 願意跟著學生討論的方向深入挖掘。

家長可能會(hui) 質疑是否值得每年花費8萬(wan) 美元讓他們(men) 的子女閱讀柏拉圖、霍布斯和梭羅,而不是學習(xi) 分子生物學或機器學習(xi) 。但是,在研討會(hui) 上與(yu) 學校教授交流和討論對人生有重大價(jia) 值的問題,這在研究所中是做不到的。學生們(men) 可以在研討會(hui) 上,根據自己內(nei) 心深處的想法展開討論,培養(yang) 了好奇心和同理心,並建立了對公民身份和充實生活非常重要的友誼紐帶。

盡管我們(men) 為(wei) 了迎合現代性,常常將自己與(yu) 過去區分開,但我們(men) 也發現自己提出的基本問題並不總是現代的,最新的答案也不總是正確的。如果沒有親(qin) 身經曆過把知識拆解並拚裝的過程,又怎麽(me) 能夠超越那些現成的思維框架,擁有獨立的思想呢?

修昔底德、塔西佗和梭羅和今天的我們(men) 同樣關(guan) 注戰爭(zheng) 。討論名著可以讓學生遠離日常的噪聲,讓他們(men) 的理性在更本質的原則問題中自由馳騁,而不隻是沉浸在喧囂的熱點新聞中。也許解決(jue) 一個(ge) 問題最佳的途徑不是深入其中,而是抽身而出,通過那些經久不衰的角度對它進行思考。

通識教育並非價(jia) 值中立。這就是為(wei) 什麽(me) 它在今天是不可或缺的。思想自由、批判性推理、對他人的同情以及和而不同的辯論對於(yu) 一個(ge) 繁榮的民主社會(hui) 至關(guan) 重要。沒有這些,我們(men) 就會(hui) 在陷入在當今充滿惡意的公共輿論中,受到各種無理的譴責。有了它們(men) ,我們(men) 才有希望推進對美國多元社會(hui) 至關(guan) 重要的共同治理原則。

評論已經被關(guan) 閉。