古人雲(yun) ,人生有四大喜事,其中之一就有金榜題名時。

高考期間,“高考釘子戶”的一舉(ju) 一動都頗受關(guan) 注,有人盼著他們(men) 結束高考持久賽圓夢名校,也有人等著看他們(men) 落榜的笑話。

唐尚珺今年繼續挑戰人生第16次高考,年過5旬的梁實征戰自己的第28次高考,他回應這是最後一次了。

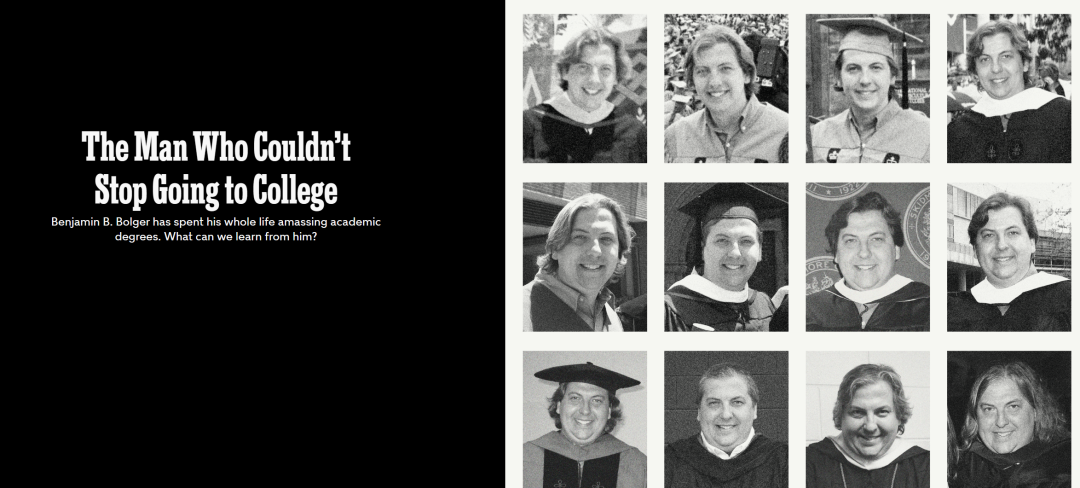

在美國,也有這樣一個(ge) “考試釘子戶”,非名校不上。48歲的他擁有14個(ge) 學位,但是他考學的目的和動機卻和唐尚珺、梁實大不相同。

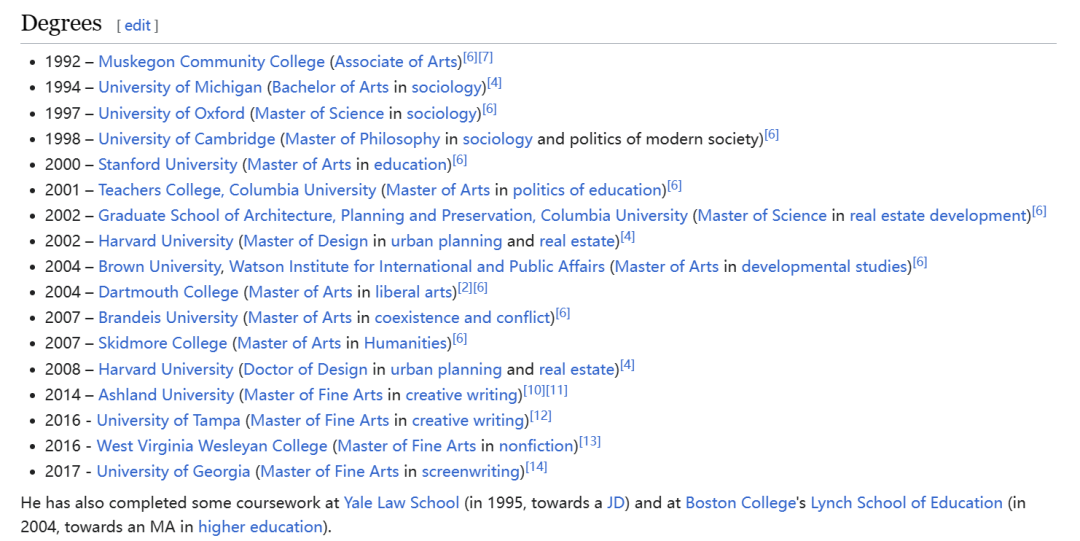

30年修了14個(ge) 碩博學位

前幾天《紐約時報》介紹了一個(ge) 神奇的美國人,叫本傑明·博爾格,他不斷嚐試申名校,而且也都申上,順利讀完拿到名校畢業(ye) 證。

他讀過哈佛大學、斯坦福大學、哥倫(lun) 比亞(ya) 大學、耶魯大學、達特茅斯學院,還讀過牛津大學、劍橋大學、布蘭(lan) 代斯大學和布朗大學...

在過去30多年他一共拿到了14個(ge) 碩博學位,還有一個(ge) 副學士學位和一個(ge) 學士學位。

1994年在密歇根大學獲得社會(hui) 學文學學士學位;

1997年在牛津大學獲得社會(hui) 學理學碩士學位;

2002年在哥倫(lun) 比亞(ya) 大學獲得房地產(chan) 開發理學碩士學位;

2008年在哈佛大學獲得城市規劃與(yu) 房地產(chan) 設計博士學位

...

當人們(men) 問及博爾格為(wei) 什麽(me) 要一直上大學時,他給出的理由真誠又浪漫,還有點不符合當下的價(jia) 值觀。

他說:隻是因為(wei) 喜歡學習(xi) 。

在他看來,學習(xi) 的時候很容易想象他回到梭羅時代,和其他博學的紳士們(men) 一起,在燈光下,撫摸著他們(men) 古老的胡須,思考各種話題的命題,提出關(guan) 於(yu) 美好生活的理論。

博爾格上大學的的理由和唐尚珺、梁實這些“高考釘子戶”上大學的動機截然不同。

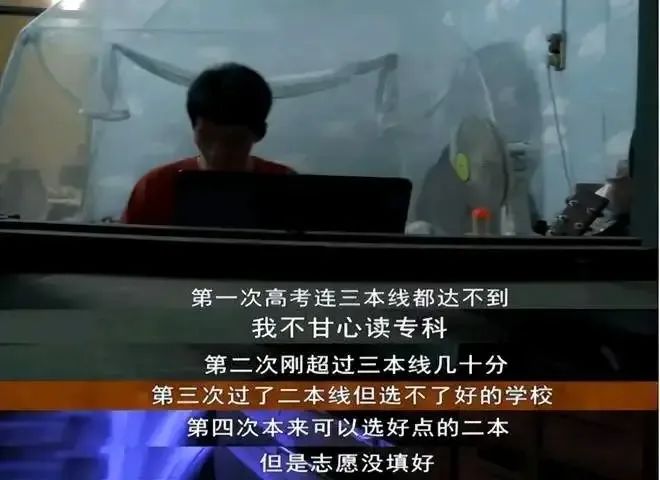

唐尚珺出生於(yu) 廣西一個(ge) 貧困山村的家庭,2009年唐尚珺第一次參加高考,隻考了372分,三本線都沒有上。

父親(qin) 告訴他,知識可以改變命運。從(cong) 此他踏上了高考複讀征程。

在他的複讀生涯中,唐尚珺曾經考出過不錯的成績,曾被吉林大學、中國政法大學、重慶大學、上海交通大學錄取。

但是都沒有去讀,一門心思隻想進入清華北大。

唐尚珺的經曆有點像現代版的“範進中舉(ju) ”,出生微寒,希望通過參加科舉(ju) 考試來改變自己和家族的命運。

範進參加了二十多次科舉(ju) 考試,一直考到年過半百,在54歲那年終於(yu) 考中了舉(ju) 人。

而梁實已經是一個(ge) 成功的商人了,但他連續參加28次高考,不是為(wei) 了就業(ye) ,隻是為(wei) 了圓自己的少年夢。

雖然將範進中舉(ju) 的例子用在梁實身上並不太妥當,但是他們(men) 對於(yu) “功成名就”的追求卻是一致的。

大部分中國人都有很強的狀元情結,“十年寒窗苦讀,一舉(ju) 成名天下知”“朝為(wei) 田舍郎,暮登天子堂”始終是讀書(shu) 人的夢想。

高考對於(yu) 中國人的重要意義(yi) 不用多說,恢複高考以來,無數普通人通過高考躍升了新的階層。

雖然在今天通過高考改命的可能性越來越低,但這始終是人一生中少有的相對平等的機會(hui) ,可以對人生產(chan) 生巨大的影響力。

唐尚珺和梁實的做法屬於(yu) 個(ge) 人行為(wei) ,我們(men) 無可指摘,但這樣的做法並不值得大家效仿。

改變命運的是知識,而不是一次考試,並非隻有進入名校才能實現人生價(jia) 值這一條路。

與(yu) 其將大量的時間浪費在高考這一件事上,倒不如將更多精力投入到發展自己,在自己感興(xing) 趣的領域中發光發熱。

國外大學盛產(chan) 跨界高手

在博爾格30多年的考學經曆中,可以發現他幾乎是一個(ge) “全能型”的人。

他修讀的專(zhuan) 業(ye) 各不相同,而且都拿到了高級學位,除了社會(hui) 學、創意寫(xie) 作、法學這些文科學位,還有房地產(chan) 開發理學學位,甚至還有藝術學位。

其實在我們(men) 熟悉的很多國外名人中,他們(men) 個(ge) 個(ge) 身懷絕技、多才多藝。除了在某一個(ge) 領域有突出成就之外,在藝術、體(ti) 育等方麵也深有造詣,是妥妥的跨界高手。

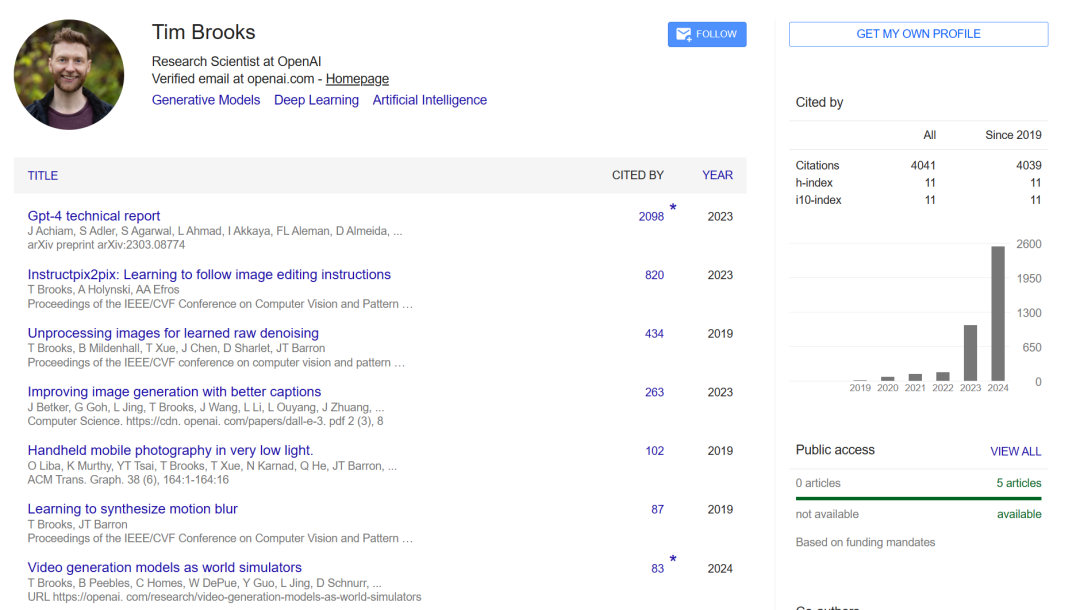

今年年初大火的Sora,其團隊中的核心人物Tim Brooks是AI領域的明日之星,主要研究方向是圖片與(yu) 視頻生成,發表了多篇論文,引用超過4000。

他還是一位才華橫溢的藝術家,他的攝影作品已經獲得了《國家地理》雜誌和《自然》雜誌的最佳攝影獎,也曾參加百老匯演出,榮獲國際大獎。

在Sora團隊中,Joe Taylor拿的是新媒體(ti) 和計算機藝術本科,但卻同樣擔得起藝術家的稱號。

他既可以搞軟件工程,在用戶界麵設計、網頁設計、藝術指導等多方麵擁有很強的專(zhuan) 業(ye) 技能,自己還創立了設計工作室。

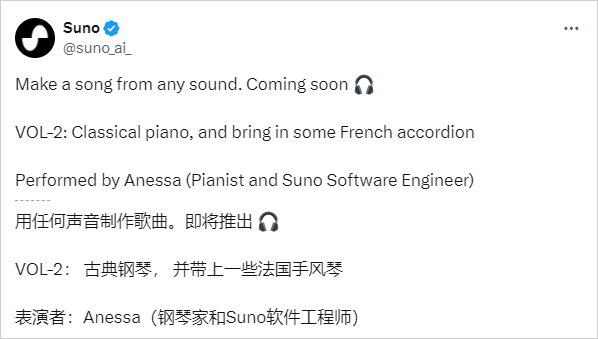

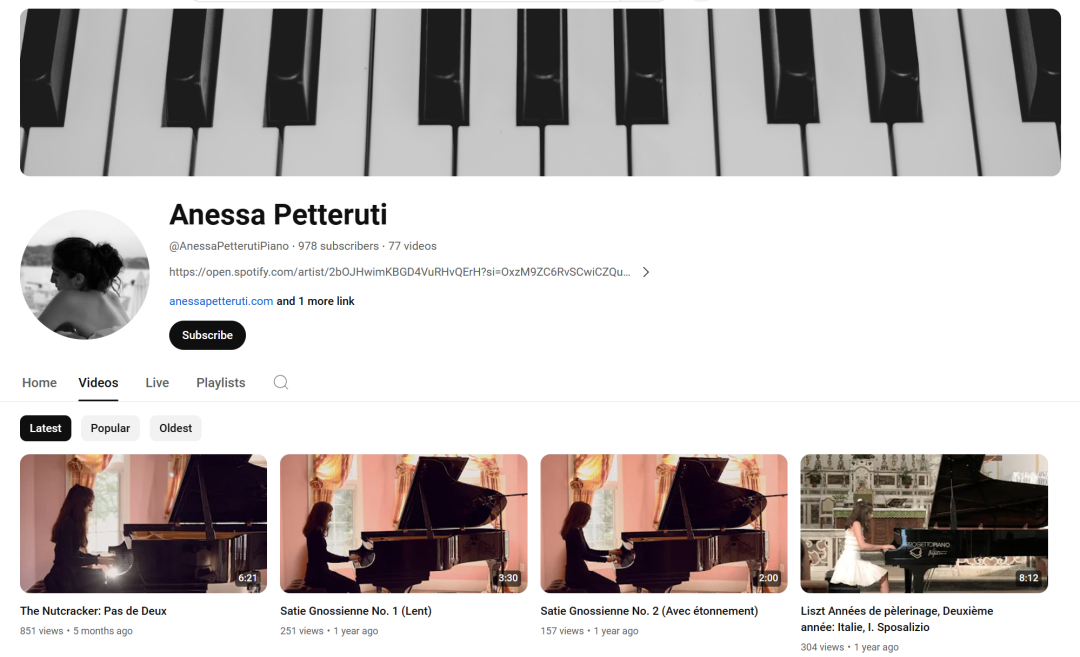

前些天音樂(le) 類AI Suno官宣了新功能,在他們(men) 發布的文案中有一句話引起了大家的注意:表演者:Anessa(鋼琴家和Suno軟件工程師)。

一般來說,鋼琴家這種純藝術的人設和軟件工程師真的很難聯想到一起,但是在這位年輕的工程師身上卻非常和諧。

她的主頁上是這樣介紹的:我是一名軟件工程師,專(zhuan) 注於(yu) 機器學習(xi) 、全棧開發和設計。我是一名鋼琴家。我喜歡攝影、網球和濃縮咖啡。

在她的youtube上分享了非常多鋼琴演奏的視頻,據古典音樂(le) 愛好者評價(jia) ,雖然Anessa不是最厲害那檔鋼琴家,但她的水平也絕不是普通玩家。

Suno軟件的其他工程師同樣在音樂(le) 領域有較高的造詣。

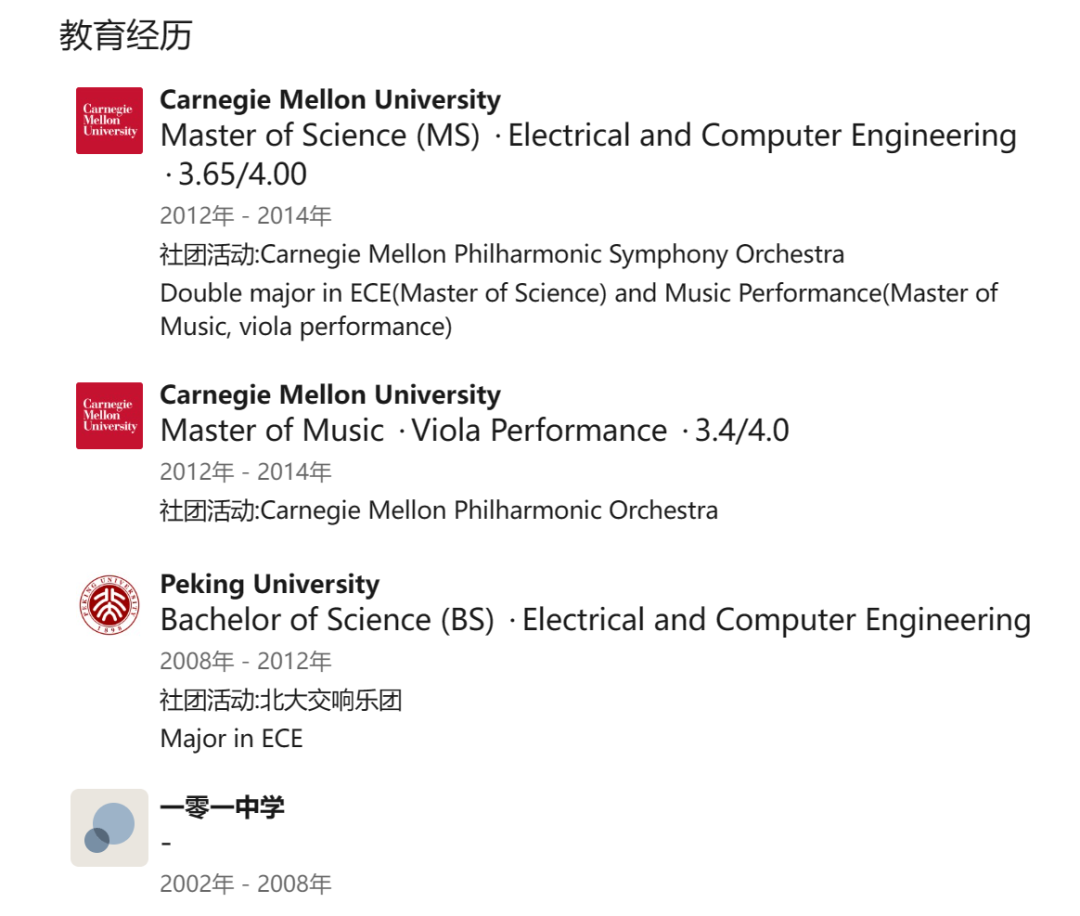

其中一位Guangyao(Gim) Miao畢業(ye) 於(yu) 北大電氣與(yu) 計算機工程專(zhuan) 業(ye) ,然後在卡耐基梅隆大學還拿到了中提琴音樂(le) 碩士和電氣與(yu) 計算機工程雙碩士學位。

跨界人才不僅(jin) 是在AI圈科技界,諾貝爾獎早就已經進入了跨界時代。

2016年,75歲的美國音樂(le) 家鮑勃·迪倫(lun) 獲得了諾貝爾文學獎,他在藝術上幾乎是全能的,音樂(le) 、詩歌、繪畫無一不通。

2022年獲得諾貝爾化學獎的卡洛琳·貝爾托齊,她一邊搞學術一邊搞搖滾的跨界人生火遍全網。

別人拿到了諾獎,前來祝賀的都是學界大牛,而她獲獎是搖滾屆大佬送上祝福。

他們(men) 能文能舞,文理兼具,用自己的經曆在告訴我們(men) 一個(ge) 道理:人生並不是隻有一條直線,成就也不一定局限在一個(ge) 領域。

通識教育塑造“T型人才”

穀愛淩申上了斯坦福大學,有記者問她想要選擇什麽(me) 專(zhuan) 業(ye) 時,她說:

“斯坦福的新生是不選專(zhuan) 業(ye) 的。我有兩(liang) 年時間考慮選什麽(me) 專(zhuan) 業(ye) 。我目前對物理很感興(xing) 趣,但也很喜歡寫(xie) 作。”

當時就有很多人不解,物理和寫(xie) 作顯然是一文一理,毫無相通之處,選了之後還能改嗎?改了之後還能學好嗎?

說到這就不得不提到美國的通識教育(General Education)了。

通識教育的本意在於(yu) 避免學術分科過於(yu) 專(zhuan) 業(ye) 、知識過於(yu) 割裂,不利於(yu) 學生形成對知識的整體(ti) 認知,減弱綜合解決(jue) 問題的能力。

為(wei) 了培養(yang) 全能型人才,讓學生對不同的科目有基本的認識和了解。

所以大部分美國大學在大一的時候都沒有固定的專(zhuan) 業(ye) ,學生需要在人文、藝術、社會(hui) 科學、自然科學等課程中修到足夠的學分。

比如加州大學洛杉磯分校的通識課程就包括了藝術人文基礎、社會(hui) 文化基礎和科學基礎,要求學生在大一大二完成。

哈佛大學的通識課程分為(wei) 四類,包括美學與(yu) 文化;道德與(yu) 公民;曆史、社會(hui) 、個(ge) 人;社會(hui) 科學技術。學生畢業(ye) 前必須每大類完成一門課程。

根據學校的介紹,這些課程將學生學習(xi) 的科目和未來的職業(ye) 和事業(ye) ,包括未來麵對的世界進行連接,超越了專(zhuan) 業(ye) 的分界線。

通識教育能夠讓學生在大學裏,最大限度地摸索和尋找到自己熱愛的學科,然後再選擇真正想要從(cong) 事的專(zhuan) 業(ye) 。

可以幫助學生成為(wei) 一個(ge) 終身學習(xi) 者、跨界高手,能把學到的知識應用在未來事業(ye) 和個(ge) 人生活中。

通識教育要求學生掌握的絕不僅(jin) 僅(jin) 是多學科的知識,還要求學生培養(yang) 不同學科思考和解決(jue) 問題的思維。

其理念是學生不必急於(yu) 成為(wei) 某一領域的專(zhuan) 業(ye) 高手,比深耕某一領域更重要的是學會(hui) 融會(hui) 貫通和培養(yang) 可遷移能力。

由此可見,美國大學的通識教育和著名設計谘詢公司IDEO提出的“T型人才”概念是不謀而合的。

“T”中“一”代表的是廣度,“I“代表的是深度。T型人才就是指擁有多學科知識,同時有深耕專(zhuan) 業(ye) 技能的人才。

正如我們(men) 所看到的,活躍在時代浪尖上的都是T型人才。

很多人都說AI將會(hui) 取代藝術家、音樂(le) 家,但同時掌握了AI和音樂(le) ,AI和藝術的人永遠不會(hui) 被替代。

評論已經被關(guan) 閉。