學術論文,作為(wei) 一個(ge) 科研人員永遠繞不開的話題,一直讓科研學者又愛又恨。愛的是論文是學術界自己研究成果的認可,著作等身;恨的是寫(xie) 論文的過程對於(yu) 初學者來說尤為(wei) 痛苦,說是字斟句酌也不為(wei) 過。

而談到學術論文的寫(xie) 作結構,相信大家腦海中不約而同就能浮現出從(cong) Title (論文標題), Abstract (摘要), Introduction (引言), Method (研究方法), Results (研究結果), Discussion (討論), 以及最後的Conclusion (研究結論),這樣一套經典的論文結構。

然而,盡管論文的寫(xie) 作結構都差不多,為(wei) 什麽(me) 有些研究能夠發表在Nature & Science上,而有的論文卻接連被三流期刊拒稿?這期文章我們(men) 就來以一篇2006年發表在Science期刊上的經典論文為(wei) 例來探討一下,怎麽(me) 樣才能在固定的寫(xie) 作框架下寫(xie) 出來讓編輯審稿人眼前一亮的論文來?

論文名:Food for Thought: Lower-Than-Expected Crop Yield Stimulation with Rising CO2Concentrations

作者:Long, Stephen P., Elizabeth A. Ainsworth, Andrew DB Leakey, Josef Nosberger, and Donald R. Ort.

發表期刊及時間:Science(正刊), 2006年

TitleandAbstract作為(wei) 一篇能夠在頂級學術期刊Science上發表的論文,文章處處都是字斟句酌、反複考量。就以論文標題為(wei) 例,作者並沒有選用例如XX + study/effect/assessment/analysis on+ (具體(ti) 內(nei) 容)這一套常規的論文命名方式,而是開題立要點出了這篇論文的核心是Food for thought,然後直接點明自己論文的主要結論,讓讀者一眼就能知道作者的研究核心是什麽(me) ,同時勾引起讀者好奇心,一針見血。再看到論文的摘要部分,非常經典的摘要四段論寫(xie) 作格式,背景是什麽(me) 、問題是什麽(me) 、論文做了什麽(me) 、結論是什麽(me) 。

背景:作者提出前人的研究結果顯示,到2050年盡管溫度升高和濕度下降(溫室效應)會(hui) 導致糧食減產(chan) ,但二氧化碳濃度增加會(hui) 抵消減產(chan) 效果。

問題:現行的二氧化碳施肥因子是20年前根據封閉試驗測出來的(實際情況下農(nong) 作物的生產(chan) 不可能處於(yu) 封閉環境,必然是露天)。內(nei) 容:應用FACE技術可以實現露天情況下的二氧化碳施肥因子測試(論文的研究重點)。

結論:封閉試驗環境的結果不能反映露天條件下的情況,存在50%的偏差(背景提及的前人研究結果不合理)。

很多科研人員在寫(xie) 摘要時,經常會(hui) 陷入一個(ge) 誤區,即明明知道這麽(me) 一個(ge) 三段式或者四段式的摘要結構,但常常不知道該怎麽(me) 填充論文內(nei) 容,有時候可能是不清楚自己的研究中什麽(me) 可以吸引眼球,有時候可能是覺得重點太多不知道寫(xie) 哪個(ge) 好。

這篇論文就給了一個(ge) 非常經典的示範,摘要中的五句話分別是下文五個(ge) 部分的高度概括,摘要部分就做到了全文精華的濃縮,讓讀者隻需要短短30秒就可以讀完整篇論文(精華部分)。不信?繼續往下看。

Introduction論文的前1-3段落不難看出就是常規論文的Introduction部分,整體(ti) 圍繞論文的背景而展開,第一段闡述了IPCC (全球跨政府氣候變化委員會(hui) )的預測,即他們(men) 認為(wei) 全球總體(ti) 的農(nong) 作物產(chan) 量其實會(hui) 略微增加;第二段闡述IPCC的預測是基於(yu) 什麽(me) 數據和研究的出來,以及這些數據和研究有哪些不足之處;第三段重點解釋為(wei) 什麽(me) IPCC會(hui) 做出此類預測以及其原理是怎樣。

三個(ge) 段落層層遞進,一步步引導讀者產(chan) 生疑問,並剛好在下文把讀者的疑問在段落的小標題處提出來:How have CO2 fertilization factors been derived? And why might chamber studies be inadequate for predicting future yields? 用目前網絡上流行的話語來說就是,作者預判了讀者的預判。

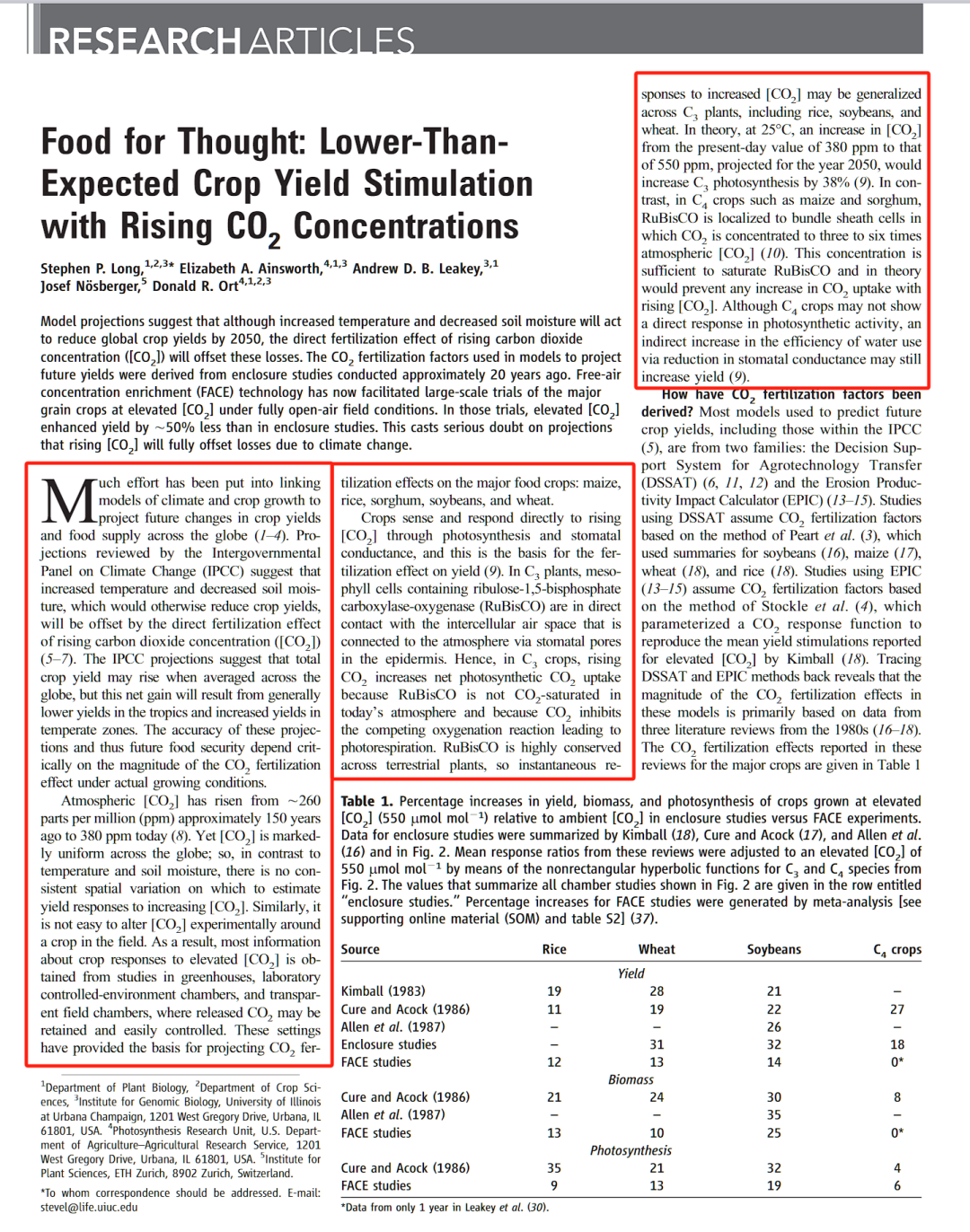

針對第一個(ge) 問題:二氧化碳的施肥因子是怎樣的出來的,作者做了詳盡的文獻調研,然後總結在表1中。通過文獻調研得出來一個(ge) 前人研究的共性問題,即這些因子都是基於(yu) 封閉受控的室內(nei) 環境得出來的,如果用於(yu) 全球作物產(chan) 量的預測就顯得potentially inadequate(潛在不足)。

第二個(ge) 問題:是第一個(ge) 問題的引申,既然第一個(ge) 問題中提到了這些因子是不足,順著上一個(ge) 問題的邏輯自然而然的提到為(wei) 什麽(me) 這些因子不能用於(yu) 全球作物產(chan) 量的預測,並順利成章的指出怎麽(me) 做才能得到一套解決(jue) 不足的問題且能用於(yu) 全球作物產(chan) 量預測的數據,承上啟下,文章自然過渡到methodology階段。

這樣的段落安排,恰好與(yu) 摘要中的第一句和第二句完美對應,絲(si) 絲(si) 相扣。

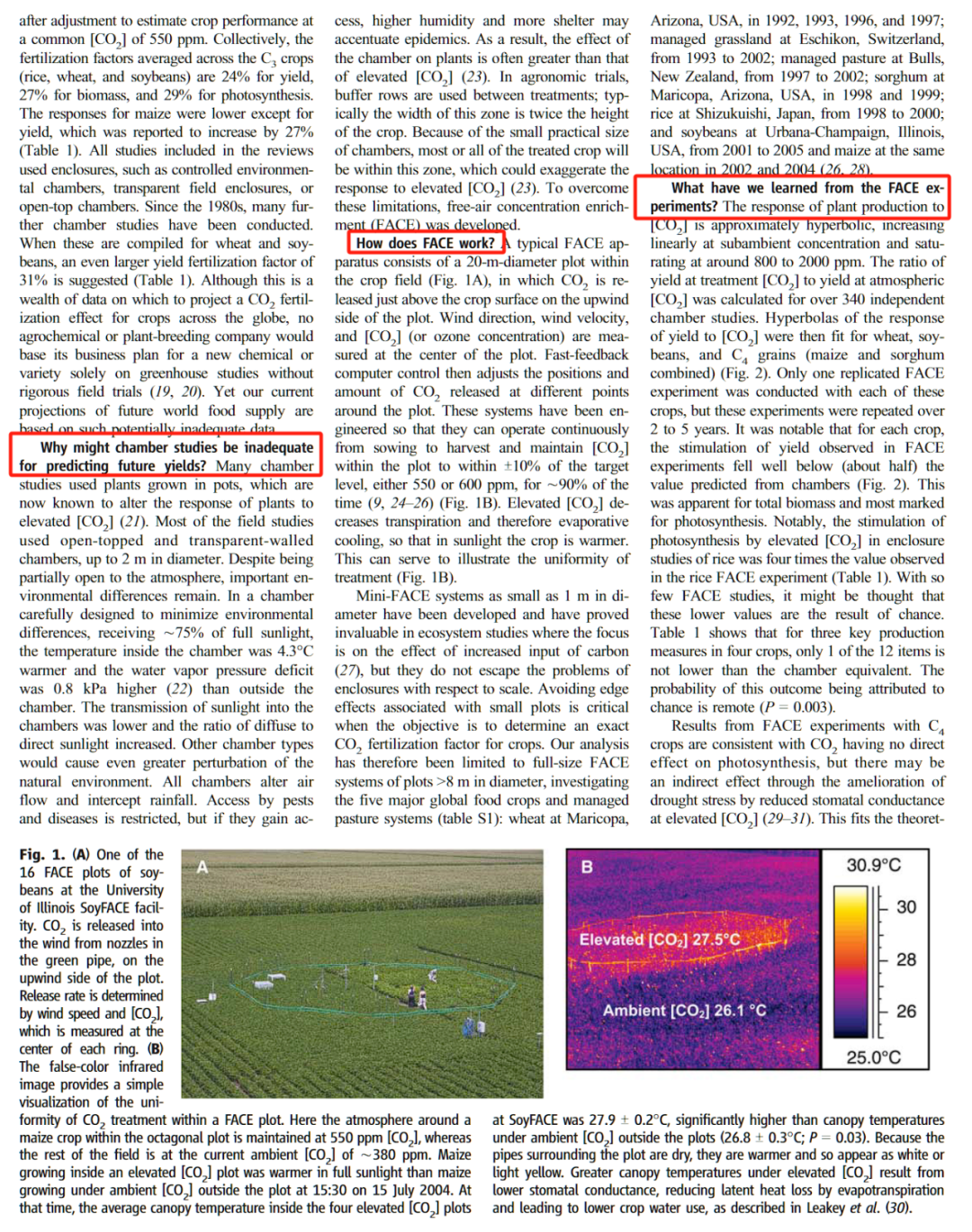

MethodologyandResults在引出了自己的Methodology(FACE)後,緊接著的一個(ge) 問題,How does FACE work?就完美回答了讀者在閱讀到上一個(ge) 段落的疑問,作者再一次預判了讀者的預判。

具體(ti) 的論文內(nei) 容比較常規,主要是介紹FACE的工作原理,以及作者團隊用FACE做了什麽(me) 試驗。再介紹完FACE的工作原理之後,作者再一次選用一個(ge) 問題跳入到Results部分。乍一看似乎並不出彩,但深入進去之後不難發現,作者的研究遠不是單一的一次或多次試驗那麽(me) 簡單。

論文的研究涉及到了多維度、多物種、多地域、多時間跨度的試驗,並在這個(ge) 基礎上進行了深入的理論剖析,最終得出結論:前人的研究是不靠譜的,其結果遠低於(yu) 預期。這些試驗如果分開單獨拿出來發論文,其實可以發十幾篇不如Science的論文,也就是我們(men) 俗稱的灌水論文,但作者顯然沒有這麽(me) 做。這也是nature、science這一類期刊的偏好特點,基本都喜歡那種多維度集成的大尺度研究。

DiscussionandConclusion接下來的部分,在常規論文裏麵也是經常被稱為(wei) discussion及conclusion的部分,作者通過論文得出來的結果,對全球範圍內(nei) 的作物生長做出了預測。這部分在常規論文裏麵可能很難寫(xie) 出彩,而且一般也不會(hui) 怎麽(me) 被讀者重視,但其實這部分內(nei) 容才是彰顯你的學術水平的部分。

普通的學者由於(yu) 受到學術水平的限製,很難基於(yu) 研究結果展開高屋建瓴的討論。但這篇論文的作者在這兩(liang) 個(ge) 部分卻將應用層麵的研究拓寬到了原理層麵的分析,從(cong) 實際應用效果和微觀原理進行了對比。嚴(yan) 格來說,這部分內(nei) 容已經超出了能夠通過寫(xie) 作技巧來提升的範疇,這部分內(nei) 容的好壞與(yu) 作者的學術水平息息相關(guan) 。

從(cong) 上述的分析不難看出,高質量的經典論文其寫(xie) 作風格都是相同相近的,言簡意賅、詞句考究、邏輯閉環、高屋建瓴,這些優(you) 點能夠集中在一篇論文上時,就意味著該論文作者的寫(xie) 作水平已經到了集大成者的境界。

此類論文,也值得所有讀者反複閱讀體(ti) 會(hui) ,推敲剖析,如此這樣才能逐步提高自身的寫(xie) 作水平。

評論已經被關(guan) 閉。